বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য হিশেবে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। অথচ ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের মত শহরগুলোয় এক সময় বসবাস করতেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রভাবশালী সাহিত্যিকরা। খালেদ বাঙালি নিঃসন্দেহে এ ভূখণ্ডে জন্ম নেয়া সেই মুখগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাকে নিয়ে এই প্রবন্ধ মূলত ইতিহাসের গলি-ঘুপচি থেকে সত্যকে উদ্ধারের অভিযাত্রা। উদ্ধারের সেই কাজটি করেছেন আহমেদ দীন রুমি।

পূর্বজদের আলোয় তোমার ললাট শোভিত, ঢাকা

ধন্য নগরী! এখানে মানুষ তারা হয়ে জ্বলে, ঢাকা

অপরূপ রূপে প্রতিটি পলকে মোহিত দু’চোখ, ঢাকা

আহা! অপূর্ব হৃদয় জুড়ানো আবহ তোমার, ঢাকা।

প্রাচ্যের প্রাণ তুমি হে মহান বসন্ত-ভূমি, ঢাকা।।

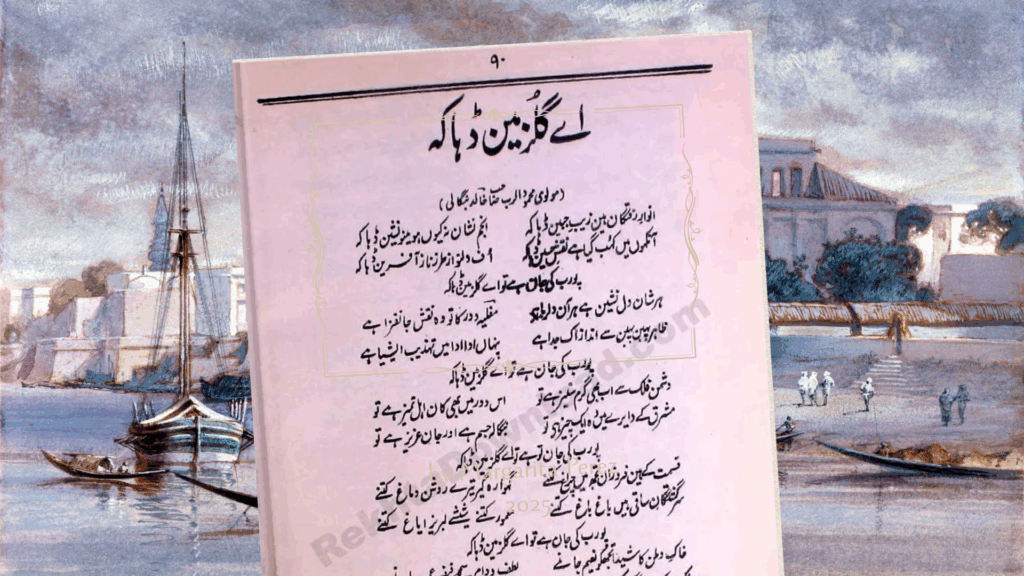

সত্তর লাইনের দীর্ঘ কবিতার সামান্য অংশ মাত্র এটা। কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকায়। লিখেছেন সেই সময়ের দাপুটে কবি খালেদ বাঙ্গালি। সম্ভবত লেখা হয়েছে তারও আগে। কত আগে, তা আজ শত বছর পরে দাঁড়িয়ে পরখ করার সুযোগ নেই। প্রাচ্যের রহস্যনগরী ঢাকাকে নিয়ে এর আগে কোনো সাহিত্য চোখে পড়ে না। আসলে বাংলা সাহিত্যে ঢাকার উত্থান সাম্প্রতিক ঘটনা। কিন্তু পূর্ব বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক স্বর্ণযুগ বিস্তৃত ছিল তার আগেও। এখানে বসবাস করতেন দক্ষিণ এশিয়ার বড় কবি, ধর্মতাত্ত্বিক, সমাজসংস্কারক, ভাষাবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। ফরিদপুরের আবদুল গফুর নাসসাখ, চট্টগ্রামের হায়দার এবং সিলেটের হাসান আশাফতা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। পূর্ব বাংলার সেই অধ্যায় কেউ মনে রাখেনি। কারণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যম বাংলা ছিল না; ছিল ফার্সি ও উর্দু। ফলে খালেদ বাঙ্গালি এখন পর্যন্ত এমন এক রহস্যপুরুষ; যাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয় ইতিহাস খুঁড়ে। অথচ গবেষক ইকবাল আজিম খালেদ বাঙ্গালি নিয়ে দাবি করেছেন, ‘খালেদ বাঙালিকে নিয়ে পূর্ব বাংলা যত গর্বই করুক না কেন, তা কম রয়ে যাবে।

খালেদ বাঙ্গালি নামেই তিনি উর্দু সাহিত্যিক দুনিয়ায় পরিচিত। তবে সত্যিকার নাম মাহবুব-উর-রব সিদ্দিকী। জন্মস্থান তৎকালীন ময়মনসিংহের বৌলাই গ্রামের সাহেব বাড়িতে। বৌলাই বর্তমানে কিশোরগঞ্জের ইউনিয়ন। আর সাহেব বাড়ির ইতিহাস চারশো বছরের। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের আমলে শেখ মুহম্মদ জামাল আরাবি দিল্লিতে আগমন করেন। তার বংশধর শেখ আবদুল করিম সম্রাট জাহাঙ্গীরে আমলে আমিরুল বাহর তথা অ্যাডমিরালের দায়িত্ব নিয়ে বাংলায় আসেন। তারপর আর তার বাংলা ত্যাগ করা হয়নি। বৌলাইয়ের মাটিকে সেই যে তিনি জড়িয়ে ধরলেন, তারপর এই পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাংস্কৃতিকভাবে প্রজ্জ্বলিত রেখেছে কিশোরগঞ্জের মাটি। পরিবারটির যে বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য, করিম খানের দশতম উত্তরপুরুষ খালেদ বাঙ্গালি তারই ধারাবাহিকতা। তার পিতা আবদুল হাই আখতার (১৮৪১-১৯২০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন সমকালের বিশিষ্ট আলেম ও ফকিহ। প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক কেরামত আলী জৈনপুরীর সাহচর্যে থেকে শিক্ষালাভ করেন। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় তার পাঁচটি বইয়ের হদিস পাওয়া যায়। তার মধ্যে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে লেখা বারাহিনে জাইয়াদ ফি সাদ্দে বাবিল ইলহাদ তথা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল এবং শিশুদের জন্য ধর্মশিক্ষা তাবসিরাতুল আতফাল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে দ্বিতীয় পুস্তক প্রণয়নের পেছনে তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পুত্র খালেদকে ফারসি ভাষা শেখানো ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী করা। তিনি যে সফল ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ খালেদের জীবন। আবদুল হাই আখতারের পিতামহ শেখ নজির উর্দু ভাষায় মসনবিয়ে বিদ্যাসুন্দর নামে পুস্তক রচনা করেন। তার গল্পের ধারাবাহিকতাও অন্যান্য বাঙালি কবিদের মতোই। অন্যদিকে শাহনামার বাংলা অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত মনিরউদ্দিন ইউসুফ ছিলেন খালেদ বাঙালির ভাতিজা। স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত যে, পূর্ব বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে বৌলাইয়ের সাহেব বাড়ি বিশেষ জায়গা দখল করে রেখেছে।

খালেদ বাঙালির জন্ম ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১২ ফাল্গুন। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে ১৮৯১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। আবদুল হাই আখতার ও সৈয়দুন্নেসা খাতুনের পুত্র তিনি। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন পরিবার থেকেই। পিতা আখতার নিজেই তদরকি করতেন। পাশাপাশি দিল্লি, লখনৌ ও মুলতান থেকে শিক্ষক আনা হয়েছিল বৌলাইয়ে। পরবর্তীতে তাকে আগ্রা, এলাহাবাদ ও লখনৌতে পাঠানো হয়। ক্রমে তিনি ফারসি, উর্দু ও আরবি ভাষা পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়স থেকেই পুরোদস্তুর লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন খালেদ বাঙ্গালি। উর্দু ও ফার্সি- দুই ভাষাতে গদ্য ও পদ্য লেখায় মুনশিয়ানা দেখান। তিনি যে উর্দু কাব্য ও সাহিত্যে উপমহাদেশ জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন, তার সূত্র ধরেই বন্ধুত্ব হয় সেই সময়ের অন্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম আবদুল গফুর বিসমিল, সলিমুল্লাহ ফাহমি, হাকিম হাবিবুর রহমান, জিগার মুরাদাবাদী, খাজা মুহাম্মদ আদেল, খাজা মুহাম্মদ মুয়াজ্জম, ফিদা আলি খান, রেজা আলি ওয়াহশাত, বদরুজ্জামান বদর এবং দিলগির। এছাড়া কুমিল্লার মোহাম্মদ হোসেন খসরু এবং ঢাকা আলিয়ার প্রিন্সিপাল আবু নসর ওয়াহিদের সঙ্গেও তার বন্ধুত্বের কথা জানা যায়।

খালেদের শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভবত হাসিন সুগওয়ার তথা অপূর্ব বিলাপ। আধুনিক ঢংয়ে লেখাটিকে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত I wandered Lonely as a Cloud কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। তবে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষনীয়।

কবিতার ক্ষেত্রে তিনি গালিবের ভাবশিষ্য ছিলেন বললে ভুল বলা হবে না। তার কাব্যশক্তির জন্যই উত্তর ভারতের সাহিত্যিক সমাজে তাকে বলা হতো বুলবুলে বাঙাল ও তুতিয়ে বাঙাল। ঢাকা নিয়ে লেখা ১৯২৪ সালের কবিতার কথাই বলা যাক। কবিতাটিতে তিনি বলেছেন,

‘প্রতিটি প্রকাশ হৃদয়গ্রাহী, প্রতি পলে ভরে মন

মোগল যুগের নগরী গো, করো জীবন সঞ্চারণ

পরিপাটি তব পোশাকে লুকিয়ে আভিজাত্যের ছাঁচ

আচারে লুকানো এশীয় জাতির সভ্যতা-নির্যাস।

প্রাচ্যের প্রাণ তুমি হে মহান বসন্ত-ভূমি, ঢাকা।।’

ঢাকার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কেবল মুগ্ধ হৃদয় নিয়ে রূপকে আটকে থাকেননি। তিনি ইতিহাসের দর্পণ ও বর্তমান নাগরিক জীবনকেও তুলে এনেছেন। আর এজন্যই দীর্ঘ সে কবিতার ভেতরে দেখা মেলে রমনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন উঠেছে, তেমনই উঠে এসেছে শ্রমিকদের প্রচেষ্টার কথা। মানুষ তার কবিতার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। তার নজির দেখা যায় ‘ঈদ মোবারক’ কবিতায়। ঢাকা নিয়ে লেখা কবিতারও বছর খানেক আগে প্রকাশিত হয় ‘ঈদ মোবারক’। কবিতায় তিনি শুরুই করছেন এভাবে-

‘বন্ধুরা শোনো, সে সুখের দিন এসেছে আবার ফিরে

আকাশে উঠেছে ঈদের হেলাল, এতকাল ছিল দূরে

দুনিয়ার বাগে বসন্ত ফের মেলে দিছে তার পাখা–

খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে নয়া সাজে ভর করে।’

কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ’ গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তী পঙক্তিগুলোতেও সেভাবেই ধরা দিয়েছে কথাগুলো। তবে খালেদের শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভবত হাসিন সুগওয়ার তথা অপূর্ব বিলাপ। আধুনিক ঢংয়ে লেখাটিকে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত I wandered Lonely as a Cloud কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। তবে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষনীয়। কবিতার বুনন অনুসরণ করলে দেখা যায়, কবি ঘুম থকে অস্থির মন নিয়ে উঠেন। বিছানা ছেড়ে উঠে সকালের প্রকৃতি দেখার পর কিছুটা প্রশান্ত হয়। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে থমকে যান একটা উঁচু ঢিবির কাছে। নির্জন সেই ঢিবি মূলত একটা কবর। সেখানে একটা মোমবাতি জ্বালানো। সেখানেই দেখা যায় এক নারীকে। হাতে তার ফুল, চোখে পানি। দীর্ঘ সময় চুপচাপ থাকার পর তিনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বিলাপ করেন। সে বিলাপের তুলনা নেই। এই কবিতা লেখারও দুই বছর পর তথা ১৯২৫ সালে পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের লেখা কবর কবিতায় বিলাপ দেখা যায়; কিন্তু এই বিলাপ ভিন্ন। মৃত জীবনসঙ্গীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বিরহী নারীর আর্তনাদকে বিশ্ব সাহিত্যের ধ্রুপদি কবিতার পাশে রেখে অনায়াসে পাঠ করা যেতে পারে। যেমন শেষ দিকে বলা হচ্ছে–

‘এমনও দিন ছিল, যখন আমাকে তালাশ করা হতো

আর আজ এমন দিন, যখন আমার প্রতি প্রিয়তমের তীব্র উপেক্ষা,

এমনও দিন ছিল, যখন তার ঠাই ছিল আমার চৌকাঠ

আজ তার কবরের ধুলায় লুটায় আমার কপাল।

দুনিয়ার দ্বিচারিতা মূর্তির নজরের মতো,

চোখের পলকে পুরোপুরি বদলে গেল বাস্তবতা,

হে খালেদ, মিলনের রাতের কথা কি মনে পড়ে?

যদিও সত্যিকার অর্থে জীবিত ছিলে না,

কিন্তু একটা অন্তর তো ছিল!’

খালেদের বাবা আবদুল হাই আখতার জৈনপুরের পীর সাহেবের শিষ্য। তার মানে পারিবারিকভাবে তিনি সুফি আবহ নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তার ছাপ থেকে বঞ্চিত হয়নি তার কবিতাও। তিনি কবিতার মধ্যে সুফি উপাদান যুক্ত করেছিলেন। লিখেছেন শাহাদাতের পাঠ, মুসার প্রতি খিজিরের উপদেশ ও মানসুর হাল্লাজের শাহাদাত নিয়ে কবিতা। জজবায়ে খালেদ বা খালেদের জজবা নামে একটা কবিতা তিনি লিখেছেন।

‘সময়ের নিষ্ঠুরতায় হৃদয় এতটাই চুরমার হয়ে গেছে, খোদা

এখন কেউ ভালোবাসার কথা বললেও ফুঁপিয়ে উঠি

কোনো একদিন বুলবুলকে জিজ্ঞাসা করবো,

আমরা কি শরতে শান্তি পাবো? নাকি অপেক্ষা করতে হবে বসন্তের সুখের জন্য?

যদি অপেক্ষার পথেই হাঁটতে হয়,

তারপরও চোখ তো তার দিকেই নিবন্ধ, যিনি পরম চালক

আমাদের ঠোঁটে দীর্ঘশ্বাস, হৃদয় জুড়ে আঘাতের ক্ষত;

কি দুঃসহ এ বন্দিদশা!

আহা! কোন অপরূপ দুনিয়া থেকে আমরা এখানে এসেছি?’

আকৃতির দিক থেকে খালেদ বাঙালি ছিলেন ছিপ ছিপে ও লম্বা। মাথায় সব সময় টুপি, গায়ে শেরওয়ানির ওপর চৌগা পরতেন। হাতে থাকতো লাঠি। এই পোশাক ছিল তার পারিবারিক ঐতিহ্য। এ নিয়ে একটা গল্প শোনা যায়। একবার খালেদের বন্ধুরা তার সঙ্গে কোথাও যাওয়ার জন্য আবদার করলো। তিনি তার চিরচেনা পোশাক পরেই বের হলেন। তার পোশাক দেখেই বন্ধুরা আপত্তি জানালো। তাকে পোশাক পরিবর্তন করলো। খালেদ তখন উত্তর দিলেন, যেখানে আমার পোশাক অচল, সেখানে আমি যেতে পারি না। আমি আমার পরিচয় মুছে ফেলতে পারি না। এখানে কেবল তার পোশাক না; তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া যায়।

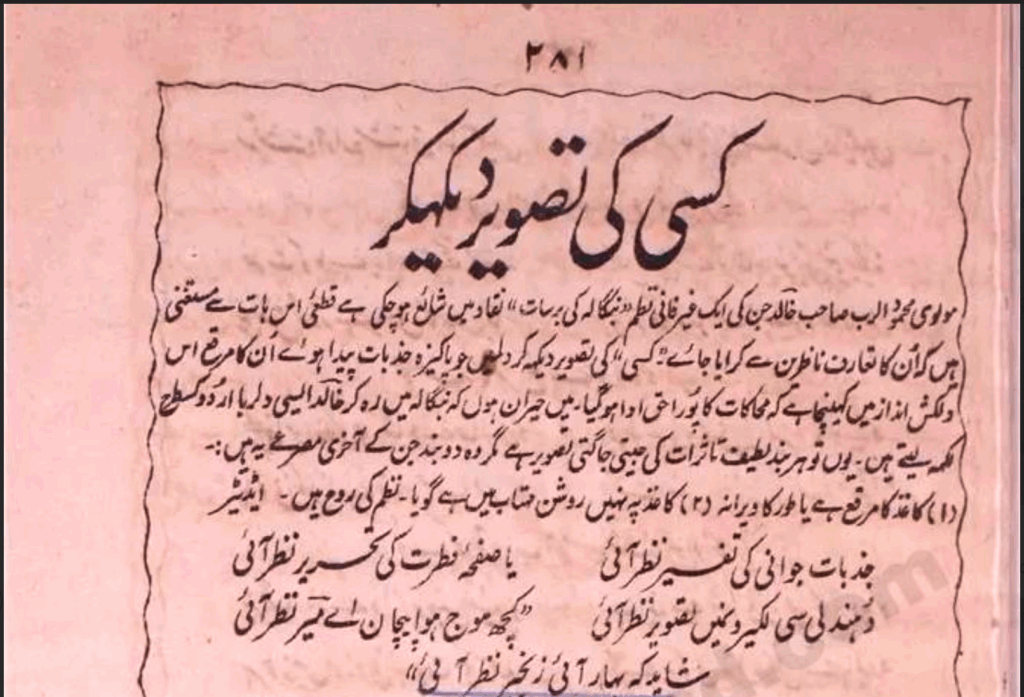

খালেদের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক সফলতার একটি হলো ‘আখতার’ পত্রিকা। বৌলাই থেকে তিনি সাহিত্য সাময়িকীটি প্রকাশ করেন। গবেষকদের বড় অংশের দাবি, আখতার প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। তবে ২০২১ সালে প্রকাশিত উত্তর ভারতের একটি জার্নালে তাকে আখতার পত্রিকার এডিটর হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। সময় যেটাই হোক, সেই সময়ে কিশোরগঞ্জের মতো একটা অখ্যাত অঞ্চল থেকে উর্দু সাহিত্য পত্রিকা বের করা সাধারণ কোনো কথা ছিল না। পূর্ববঙ্গ থেকে ১৯০৬ সালে হাকিম হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় বের হয়েছিল আল মাশরেক। প্রথমে মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে এটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা ছিল জাদু। ১৯২৩ সালে পত্রিকাটি খাজা মুহাম্মদ আদেলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। সেদিক থেকে আখতার হয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পত্রিকা; যা অনেকটা দুঃসাহসের মতো। সেটা খালেদ বাঙালি নিজেও স্বীকার করেছেন সম্পাদকীয়তে। তিনি বলেছেন,

‘দীর্ঘ দিনের আকাঙ্খা এবং প্রচেষ্টার পর আজ বর্ণনাতীত আনন্দিত হচ্ছি। তথাপি এ চিন্তাও আমাকে ভাবিয়ে তুলছে যে, কি জানি আমার এ শ্রম দেশবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কি না। আখতার হলো উর্দু পত্রিকা আর আমি একথা অস্বীকার করি না যে, পত্রিকাটি এমন এক স্থান হতে প্রকাশিত হচ্ছে যেখানে এর ভাষা মাত্র কিছু সংখ্যক লোকই বুঝতে পারে। সুতরাং এর ভব্যিত নিয়ে কোনো যথার্থ আশাব্যঞ্জক মনোরম মন্তব্য করা একেবারেই অসম্ভব।

আখতার ছিল সেই সময়ের পূর্ববাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন। এর সূত্র ধরেই উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ পোক্ত হয়।

উর্দু ভাষার এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমি ভালো করেই জানি, এই অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান, আজ যাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় আরবি, ফারসি ও উর্দুতে কথা বলতেন। ইতিহাসকে বাদ দিলেও উর্দুর অস্তিত্ব আজ বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরেই। এখনকার মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় বিপুল পরিমাণ উর্দু শব্দ কখনো অবিকৃতভাবে আবার কখনো সামান্য বিচ্যুতি নিয়ে টিকে রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলে উর্দুর প্রসার কঠিন হবে বলে আমি মনে করি না।

উর্দু বর্তমানে সর্বজনীন ও জনপ্রিয় ভাষা। বিশ্বের ভাষার ইতিহাসে উর্দুর বিকাশ ও সাহিত্যিক প্রাপ্তি তৈরি করেছেন নিজস্ব স্বর্ণযুগ। …….পূর্ববঙ্গে আজ যাদেরকে উর্দুর রস আস্বাদনে পুরোপুরি উদাসীন দেখা যায়, যেখানে বিভিন্ন কারণে উর্দুর প্রসারে দ্বিধাগ্রস্থ লাগে, তারা মূলত সেই সব মহান পূর্বপুরুষদেরই বংশধর যাদের পাশে এসে কায়রো, বাগদাদ, ইসফাহান এবং শিরাজের পর্যটকরাও শান্তি খুঁজে পেতেন এবং কিছুক্ষণের জন্য নিজের জন্মভূমির কথা ভুলে যেতেন।

ধরা যাক, সুহাইলি ইয়ামানের লেখক নাসির উদ্দিন হায়দারের কথাই। মুআইয়াদুল বুরহান গ্রন্থ নিয়ে তার ফারসি পর্যালোচনা বইটিকে সম্মানিত করেছে। কিংবা ধরা যাক সৈয়দ রায়হান উদ্দীন মাগফুরের কথা। তার অপ্রকাশিত মসনবিয়ে গুলে বকাওলী উর্দু সাহিত্যের অতুলনীয় উদাহরণ হিসেবে গণ্য। তারা দুজনেই বাংলার অধিবাসী। তারা বেড়ে উঠেছেন এই মাটিতেই। সেই মাটি আজ হাহুতাশ করছে উদাসীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধাত্ব নিয়ে।

……আরেকটা বিষয় আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেটা হলো, উর্দু সেই সব ভাষার একটি; যেগুলোকে ইসলামী ভাষা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে মুসলমানরাই এই ভাষাগুলোর উন্নতি ঘটিয়েছে। পূর্ণতা পেয়েছে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। তবে এই ভাষাগুলোর প্রাথমিক যুগ বা সূচনাকাল কেবল ইসলামি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায় না।…এবং এটি একটি বাস্তবতা, উর্দু একটি ইসলামি ভাষা এবং এর উদ্ভাবক হলো মুসলমানরা… তাই মুসলমানরা বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, উর্দুর সাথে তাদের আত্মীয়তার বন্ধন চিরন্তন।

এখন আমি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে জানতে চাই, পূর্ববঙ্গে যে উর্দু পত্রিকা নেই, সেই দায়িত্বহীনতার দায় কি এখানকার মুসলমান সমাজ নিতে প্রস্তুত? একটা জাতীয় ভাষার প্রতি উদাসীনতার যে অভিযোগ তাদের ওপর বর্তায়, তারা কি সেই অভিযোগ মেনে নিতে তৈরি?’’

সত্যিকার অর্থেই আখতার ছিল সেই সময়ের পূর্ববাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন। এর সূত্র ধরেই উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ পোক্ত হয়। আখতার পত্রিকায় যারা লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম নিয়াজ ফতেহপুরী, ওয়াহশাত কোলকাতাভি, দিলগীর আকবরাবাদী, আজিজ লখনৌভি, ওয়াকিফ বিহারী, মায়েল এলাহাবাদী এবং বিসমিল বেরিলভি। পত্রিকায় পৃষ্ঠা ছিল ৬৪ টি। কাগজ ছিল খুবই উন্নত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. জাফর আহমদ ভুঁইয়া বলেন, ‘আখতারের ঐ এক সংখ্যাকেই বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) মাটিতে উর্দু সাংবাদিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ এবং সোনালী অধ্যায় বলা যেতে পারে।

প্রথম দিকে খালেদ অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলেন। ১৯৩৪-১৯৩৬ সালের দিকে এক বাঙালি অফিসারের অনুপ্রেরণায় তিনি সামনে আসেন। এই সময়েই মূলত বৌলাইয়ে মুশায়েরার আয়োজন হতে থাকে। এই মুশায়েরার সূত্র ধরেই তার মৃত্যুর পরেও তার খ্যাতি ছড়িয়ে যেতে থাকে হিন্দুস্তানের নানা প্রান্তে। ৩০-৩৫ জন কবি এই সব মুশায়েরায় নিয়মিত হাজির থাকতেন। যারা আসতে পারতেন না, তারা লেখা পাঠাতেন। মুশায়েরা নিয়ে আলোচনা তুলে ধরেছেন মনিরউদ্দীন ইউসুফ তার আত্মজীবনী ‘আমার জীবন, আমার অভিজ্ঞতা’ বইয়ে। তিনি বলেছেন,

‘খালেদ বাঙালি তার দালানের পাশেই যে রং মহল তৈনি করেছিলেন, তা ছিল দেশীয় স্থাপত্যরীতির ছনের আটচালা। চাচার এই ঘরটিতেই মুশায়েরা অনুষ্ঠিত হতো। সারা ঘরে কাঠের পাটাতনের উপর কার্পেট বিছানো থাকতো ও সুদৃশ্য সব টেবিলের উপর সাজানো থাকতো তুরস্কের তৈরি বেলোয়াড়ি কাঁচের ছোট বড় বিভিন্ন পাত্র। তন্মধ্যে পানপাত্রও থাকতো এবং সময় ও সুযোগে সেগুলোর ব্যবহারও হতো।’

গবেষক ইকবাল আজিম খালেদ বাঙ্গালি নিয়ে দাবি করেছেন, ‘খালেদ বাঙালিকে নিয়ে পূর্ব বাংলা যত গর্বই করুক না কেন, তা কম রয়ে যাবে।’

খালেদ বাঙ্গালি জীবিত ছিলেন মাত্র ৪৪ বছর। পরলোক গমন করেন ১৯৩৪ সাল। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা ২৪, কবিতা ৪০ এবং গজলের সংখ্যা ১৫০ টির বেশি। তার কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো সমকালীন কবিদের থেকে তার কবিতার স্বতন্ত্রতা। ভাষার ওর দক্ষতা, বাগধারার ব্যবহার ও লেখার বিষয়বস্তু তাকে অন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। তার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো নাক্কাদ, আলমগীর, জাদীদ উর্দু পত্রিকায়। এর বাইরে ভারত ও পাকিস্তানের সাহিত্য পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার দুইটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি ছিল বলে জানা যায়; তবে সেগুলো কোথায় রয়েছে, তা কেউ জানেন না। তিনি একটি বই সম্পাদনা করেছেন। রুকা’আতে পাদার-ওয়া-পিসার (পিতা ও পুত্রের মধ্যকার চিঠিপত্র)। মূলত খালেদ বাঙ্গালি ও তার পিতা আখতারের মধ্যকার চিঠির সংকলন। এছাড়া তার কিছু চিঠি পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করেছেন আবদুল গফুর বিসমিল। তার ছাত্রদের মধ্যে মাহমুদ বাঙ্গালি পরবর্তিতে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেন।