‘আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্য আমাদের নগর-বন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের তথা জীবনচর্যার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ। এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি, শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্য চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজকল্যাণ হয়, তাহলে মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন ভাবনার নিয়ামক।’

দাবিটি তুলেছিলেন প্রথিতযশা পণ্ডিত আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ)। যদিও তার ‘দোভাষী সাহিত্য’ ও ‘অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান’ তকমা দুটি তর্কসাপেক্ষ। তবে বক্তব্যের উদ্দেশ্য তাতে ফিকে হয় না। প্রকৃত অর্থে পুথি কম করে হলেও বাঙালি মুসলমানের আড়াইশো বছরের সাহিত্য চর্চার ফসল। যেহেতু সাহিত্য সমাজের দর্পণ; ফলে বাংলার জীবন তাতে ফুটে বিম্বিত হয়েছে নানা মাত্রায়। তার ব্যাপকতাও আহমদ শরীফ ইশারা করেছেন ‘শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মুসলমান’ অভিধার মাধ্যমে। এ নিরানব্বই ভাগ মুসলমানের আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষা কিংবা বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি কোনোটারই ইতিহাস নির্মাণ সম্ভব না। করতে চাইলেও সেটা পূর্ণাঙ্গ হবে না। দুঃখজনকভাবে তারপরও চর্চিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।

পুথির ব্যাপকতা

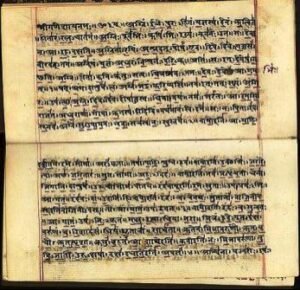

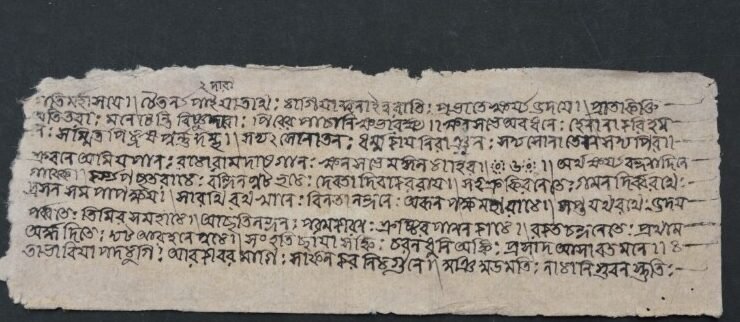

বঙ্গীয় জনপদের সঙ্গে পুথির সম্পর্ক গভীর। দীর্ঘদিন ধরে আসাম, পূর্ব বাংলা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার মুসলিম সমাজের সাহিত্যচর্চার প্রধান বাহন হিসেবে ছিল পুথি। এ বাহন হয়ে উঠার যাত্রাটা অবশ্য একদিনে স্থাপিত হয়নি। সে রহস্য উদঘাটনের জন্য এ অঞ্চলে মুসলিম বসতি স্থাপনের দিকে চোখ রাখতে হবে। মুসলমানরা বাংলায় থিতু হয়েছে প্রধানত তিনটি রূপে। শাসক হিসেবে প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছে, বণিক হিসেবে অর্থনীতিকে গতিশীল রেখেছে এবং সুফি হিসেবে প্রচার করেছে ধর্মীয় বার্তা। এ তিন দিক থেকেই বাংলা ভাাষার কাঠামো নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে মধ্য এশিয়া থেকে আসা শাসক-বণিক-সুফিদের শব্দভাণ্ডার। মনে রাখা দরকার, মুসলমানরা যখন বাংলায় প্রবেশ করেছে, তখনো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিণত রূপ লাভ করেনি। এজন্যই ডব্লিউ হান্টার মনে করেন, ভাটি বাংলায় ইসলামের প্রভাবের মধ্য দিয়েই মুসলমানি বাংলা ভাষার জন্ম। পুঁথিবিশারদ আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীনের দাবি আরো স্পষ্ট। তিনি মনে করেন, সাধু বাংলার জন্মের সময়েই মুসলমানি বাংলাও জন্মগ্রহণ করেছে। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের উৎসাহে হিন্দু কবিরা যখন সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদে ব্যস্ত, মুসলিম কবিরাও তখন আরবি, ফারসি ও হিন্দি কাহিনী থেকে অনুবাদ করেছেন। দুটি ভাষা তখন থেকেই সমান্তরালে বেড়ে উঠতে থাকে। পুঁথির ভাষাই যে বর্তমানের চলিত ভাষার পূর্বসূরি, সেটা মধ্যযুগের পুস্তকে দেখা যায়। এজন্যই আদমুদ্দীন তার পুথি সাহিত্যের ইতিহাস শুরু করেন খ্রিষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে।

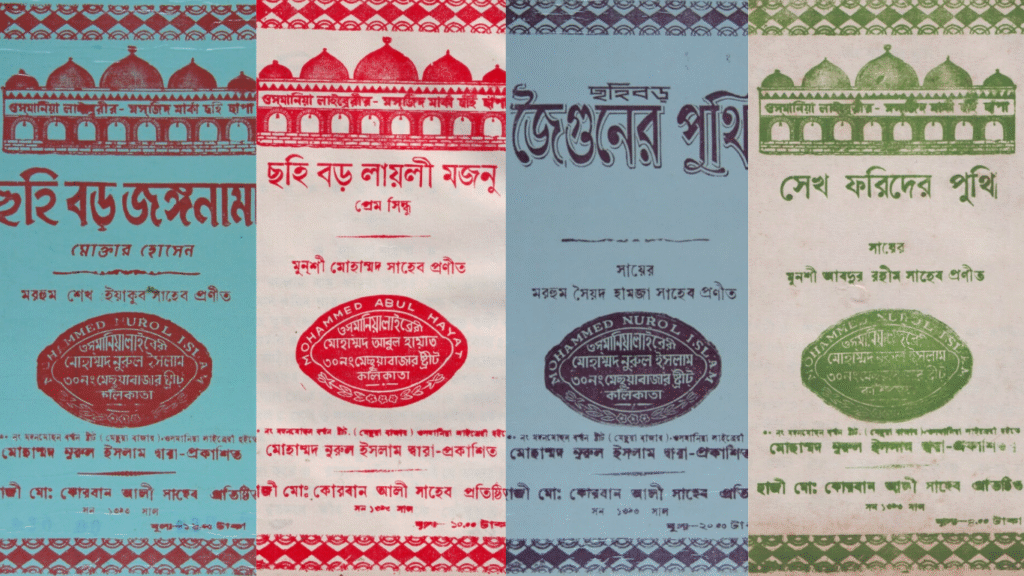

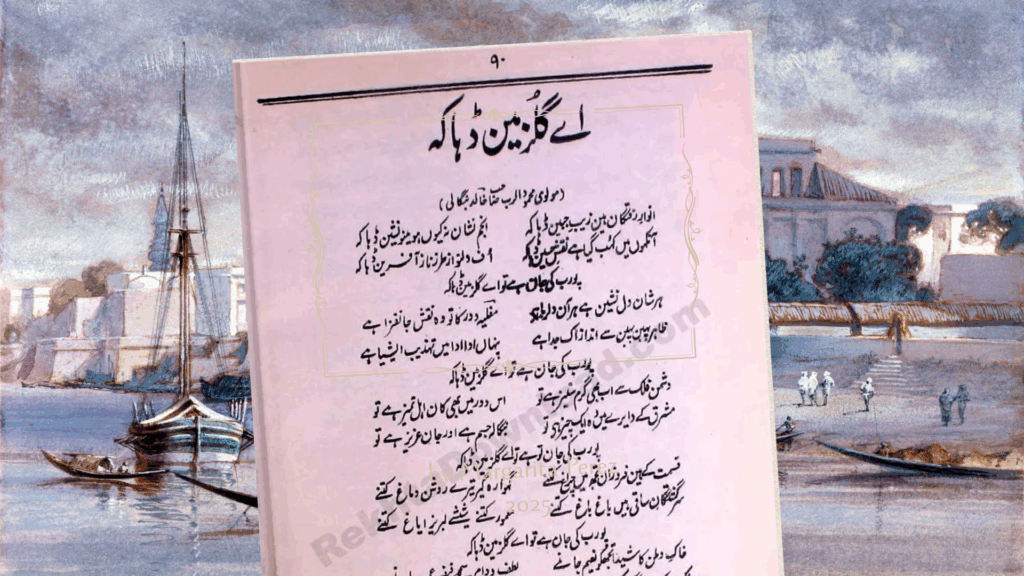

পুথি সাহিত্য বাংলা ভাষার ইতিহাসে সাময়িক বা কৃত্রিম কোনো প্রবণতা না, জাতিগত সংকরায়ণের ফলে অনিবার্য ভাষিক বিবর্তন। বাংলার ইতিহাসে বড় একটা অংশজুড়েই এর বিস্তৃতি। পুথির বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা ছিল বিস্ময়কর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কি পরিমাণ পুথি বাংলা অঞ্চলে রচিত হয়েছে, তা কারো পক্ষেই হিশাব করা সম্ভব না। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুদ্রণশিল্পের বিকাশে পুথির স্বর্ণযুগ নিয়ে আসে। কলকাতা, ঢাকা ও সিলেটের মতো শহরে স্থাপিত হতে থাকে মুদ্রণযন্ত্র। ঢাকার চকবাজার, মোগলটুলী, বড় কাটরা, ছোট কাটরা, চম্পাতলী, ইমামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ছিল মুসলিম পুথির কিতাবপট্টি। আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন বলেছেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট হইতে শুরু করিয়া পশ্চিমে ওড়িশার কটক বালেশ্বর পর্যন্ত ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর হইতে উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গ ভাষাভাষী ভূখণ্ডেই পুথির রচয়িতা ও পাঠক পাওয়া যাইত।’

আদমুদ্দীনের দাবি অমূলক নয়। সত্যি বলতে সমকালে সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনায় পুথির সংখ্যা ও প্রসার ছিল বহু গুণ বিস্তৃত। সে সময় কলকাতার মুসলিম পরিচালিত প্রায় ৫০টি ছাপাখানায় এবং সিলেটের কয়েকটি ছাপাখানায় প্রতি বছর হাজার হাজার পুথি মুদ্রিত হতো। ঢাকার চকবাজার কিতাবপট্টির আকারও নেহায়েত কম ছিল না। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, অন্তত দশজন পুথিকারের জন্ম ঢাকা শহরে। এর বাইরে বৃহত্তর ঢাকা জেলা ও পূর্ববঙ্গের অন্যত্র অনেক পুথিকার ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টাতেই মুসলমানি পুথির ব্যাপক পাঠকসমাজ গড়ে উঠে। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে পুথি প্রকাশের সংখ্যা। তার প্রমাণ বাংলা পুথি গবেষনায় প্রথম দিককার নাম ডা. আবদুল গফুর সিদ্দীকীর জরিপ। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তিনি একটা হিসাব দিয়েছেন, তাতে ৮৩২৩টি পুথির কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৪৪৬টি বাজারে প্রচারিত ও ২৯৮২ টি নানা কারণে বিলুপ্ত। আদমুদ্দীনের দাবি কিন্তু আবদুল গফুর সিদ্দীকীর জরিপের চেয়ে আরো বেশি। তিনি জানান, কলিকাতা ও সিলেট ছাড়াও ঢাকাতেও ৮-১০টি ছাপাখানা থেকে অজস্র পুথি ছাপা হতো। গবেষক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের দাবি, কলিকাতার শোভাবাজার, মির্জাপুর, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন মুদ্রাযন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া যেমন মুসলমানী পুথি রচয়িতাদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি ঢাকায়ও পুথি রচয়িতাদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তার মতে, ‘উনিশ শতকের শেষার্ধে (১৮৬০-১৮৯৯) একমাত্র ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ৩৪৪২ টি গ্রন্থ।’

বিষয়বৈচিত্র্য

বাংলার সংস্কৃতি যেমন বহুমাত্রিক। একইভাবে এ অঞ্চলে প্রবেশ করা ইসলাম নিজেও বহুমাত্রিক। বাংলায় ইসলামের প্রবেশ ও বেড়ে উঠার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এখানে যেমন জন্ম নিয়েছে সৈয়দ, শেখ, তুর্কি, মুঘল ও পাঠানের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়। একদিকে তৈরি হয়েছে কাজি, মোল্লা, আলিম, সুফি ও ফকির; অন্যদিকে ছিল মাঝি, জেলে, তাঁতি ও মজুর। জীবন যাপনের শিয়া ও সুন্নির মধ্যকার বিভাজন ছিল। তাদের নিজেদের মধ্যে আবার নানা বিভাজন তো ছিলোই। আঠার শতকেই মুশির্দাবাদ ও ঢাকার মতো শাসনকেন্দ্রগুলোয় শিয়াপ্রভাব তীব্র হয়। সুন্নিদের মধ্যে ছিল মাজহাবগত বিভাজন। সুফিদের মধ্যে যে বিভাজন ছিল না, তা না। চিশতিয়া, সুহরাওয়াদীয়া, নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া, মাদারিয়া প্রভৃতি সুফি ঘরানারও অস্তিত্ব ছিল। নানা তরিকা, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার চিত্রটাই পুথির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

বাংলায় মুসলমান সমাজের বিস্তারগতি ছিল ধীর। দীর্ঘদিন সাধারণ মুসলমানরা যেমন ইসলামে বিশ্বাস করেছে, পাশাপাশি আচারে দেখা যেত মনসা ও চণ্ডীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ঐতিহ্য। সুফিবাদ ও বৈষ্ণববাদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে নাথ বিশ্বাস। বিশ্বাসের সেই মিথস্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে মৌলিক এক পরিচয় নির্মিত হয়েছে বাঙালি মুসলমানের যাপিত জীবনে। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ।

পুথি সাহিত্যের বিষয় বস্তুর দিকে তাকালে তৎকালীন জীবনের একটা অনুমান করা যায়। যেহেতু ইসলাম পৌরাণিকতা মুক্ত ধর্ম, ফলে মুসলমানরা সাহিত্যে পা রাখার পর সাহিত্য থেকে দেব-দেবীদের প্রভাব কমতে শুরু করেছে। সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে রোমান্টিক উপাখ্যান। সেক্ষেত্রে প্রায়ই নায়ক হয়ে উঠেছেন অতিমানবীয়। যেন ঠিক দৈব না হয়েও পূর্বতন দৈব ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম অনুরণন। তাই মুসলিম পুথির তালিকায় তাকালে একদিকে লাইলা-মজনুর মতো প্রেম উপাখ্যানের দেখা মিলে; অন্যদিকে পাওয়া যায় আমির হামজা ও হাতেম তাইয়ের মতো বীর রসাত্মক কাব্য। এভাবে সাহিত্যের মানবিক হয়ে উঠা বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একই সঙ্গে বদ্বীপের মুসলিম জনগোষ্ঠী যে বিশ্বাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছেন এবং তাদের বিশ্বাসের উপকরণকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছেন; তার প্রতিনিধিত্বও করে এই সব পুথি।

সমাজ সংস্কার

সে সময় মুসলিম সমাজে প্রচলিত ইসলামের বাইরেও নানা রকম আচার ও অনুষ্ঠানাদি ছিল। মানুষ যেহেতু লোকজ বিশ্বাস থেকে ইসলামে প্রবেশ করেছে; মুসলিম হওয়ার পরও সেই প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল। তাছাড়া একদিকে আকবরের প্রভাব ও অন্যদিকে চৈতন্য, নানক ও কবিরদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল বাংলাতেও। ঠিক এ কারণেই কিছু পুথিতে কোরান ও হাদিসের দলিল দিয়ে ইসলাম সংস্কারের চেষ্টায় নেমেছিলেন পুথিকাররা। মেছবাহুল এসলাম ও হেদায়েতুল ফোচ্ছাক এই শ্রেনির পুথি। মুসলিম জীবনের দিক-নির্দেশনার জন্য ছিল মাছায়েলে জরুরিয়া পুথিও ছিল। পুথির এই সংস্কার প্রচেষ্টার শেকড় আরো পেছনে টানা যায়। হাজী মুহম্মদের নুর জামাল, নসরুল্লাহ খাঁর শরীয়ত নামা ও আলাওলের তুহফাতেও সমাজ সংস্কারের প্রয়াস দেখা যায়। আর সমাজ সংস্কার বলতে বড় পরিসরে সমাজের মানুষের বিশ্বাস ও নৈতিকতা সংস্কার।

নৈতিক পুথির পাশাপাশি তর্কপ্রধান পুথিও লেখা হয়েছে সেই সময়। তর্কমূলক পুথিতে সাধারণত ইসলাম ধর্মের নিগূঢ় তাৎপর্য ও লোকজ বিশ্বাসের অসারতা নিয়ে আলোচিত হয়েছে। সাধারণত কোানো মৌলবী ও হিন্দু পণ্ডিতের মধ্যকার তর্ক তুলে ধরা হয়েছে এক্ষেত্রে। মুনশী তরীবুল্লাহর লেখা তরকারের দফে যুলমাত ও মৌলবী সাদিক আলীর কিতাব রদ্দে কুফর এই ধারার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, যেখানে বিদ্যমান লোকজ বিশ্বাসের বিপরীতে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করা হয়েছে।

তবে তার জবাব ফকির ও সহজিয়া অনুসারীদের পক্ষ থেকেও এসেছে। ইসলামের বিশুদ্ধতা বলতে তাদের কাছে ছিল আধ্যত্মিক বোঝাপড়া। তাদের মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়েছিল গ্রামীণ সমাজে চর্চিত অধিবিদ্যা। ফকির ও সহজিয়ারা রচনা করেছেন আদম ওজুদতত্ত্ব ও ফকির বিলাসের মতো রচনা। পুথির পাঠ দেখলে বুঝা যায়, অধিকাংশ পুথি ছিল পীরবাদী। ফকির গরিবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার মতো সবাই পুথি শুরুর আগে নিজেদের পীরের প্রশংসায় কিছু পংক্তি বরাদ্দ রেখেছেন। এর মধ্য দিয়ে সেই সমাজে পীরবাদের ব্যাপ্তি ও তৎপরতাও সামনে আসে।

সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া

সে সময় বাংলায় দেহবাদী আধ্যাত্মিকতার প্রসার ঘটেছিল। বৈষ্ণব, সহজিয়া, তান্ত্রিক, গোরক্ষপন্থী, যোগী ও বিকৃত সুফি ধারার যে মিশেল ঘটেছিল, তার ভেতর থেকেই গড়ে উঠে। এই ধরণের বেশ কিছু পুথি পাওয়া যায়। বিশেষ করে আদম ওজুদতত্ত্ব, ফকির বিলাস, যোগী কাচ পুথিতে ভিন্ন এক বাংলার চিত্র উঠে এসেছে যেন।

তবে একই সময়ে কোরানের অনুবাাদ ও হাদিসের প্রসারের চেষ্টাও করা হয়েছে। হাজী গরিবুল্লাহ ১৬০৭ সালে কোরানের শেষ পারা ও চল্লিশটি হাদিস অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে আমীরুদ্দিন বশুনিয়াও কোরান অনুবাদে হাত দেন। ক্রমে তরিকায়ে আহমদী ও ফিকহে মুহাম্মদী নামক দুটি উর্দু বইও বাংলায় অনূদিত হয়। এছড় ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকরের রাহাতুল কুলুবের তরজমাও করা হয়; যাতে বিশ্বাসীদের তৎপরতা দৃশ্যমান হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি ধর্মীয় ইতিহাসও তুলে আনতে শুরু করেন কেউ কেউ। ফুতুহুশ শাম, ফতুহুল মিসর, ফতুহুল ইরাক নামে পুথি পাওয়া যায়। তবে ঠিক ঐতিহাসিক না হলেও ঐতিহাসিক মেজাজে কারবালা নিয়ে লিখিত হয়েছে অজস্র পুথি। হানিফা, জয়গুন কিংবা আমির হামজাকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে রেখে কবিরা কল্পনা করেছেন স্বতন্ত্র দুনিয়া। পুথি সাহিত্যের বড় অংশ জুড়ে রাসুল (সা.) এর প্রসঙ্গও বিদ্যমান। ফরিদুদ্দিন আত্তারের তাজকিরাতুল আউলিয়ার অনুবাদ ও তাসকিরাতুল উলামা নামক একটা অনুবাদ পুথি রচিত হয়েছে।

তবে পুথিতে কেবল সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে, সব সময় এমন না। কোথাও কোথাও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বও ঘটেছে ব্যাপকভাবে। বাংলা ইতিহসে হিন্দু ও মুসলিম সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে একটা রেষারেষি চলছিল, তা অস্বীকার করার জো নেই। সম্ভবত এ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত মনসামঙ্গলের কাব্য দিয়েই। প্রায় যাবতীয় মনসামঙ্গলেই মদিনার রাজা হুসায়নের থেকে মনসা দেবীর পূজা আদায় করা হয়েছে। এজন্য মনসামঙ্গল কাব্যে হুসায়েনের পরিবাারকে অপদস্ত হওয়ার অধ্যায় পাওয়া যায়। কবি বিপ্রদাস মনসামঙ্গল লিখেন পনেরো শতকে। কবি বিজয়গুপ্তের রচনাও একই শতাব্দীতে। হিন্দু সাহিত্যিকগণের এরূপ আক্রমণাত্মক সাহিত্যের পেছনে কারণ বের করাটা গবেষণাসাপেক্ষ। তবে পুথি বিশারদ আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দিন বলেন, ইষ্টদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার ছাড়াও কতকটা নিজেদের রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রতিশোধগ্রহণস্পৃহা ও ইসলামের বিশ্বগ্রাসী শক্তির প্রতি ইর্ষার ভাব নিহিত থাকা অসম্ভব নহে বলিয়াই মনে হয়।’

এজন্য বড় একটা অংশের পুথিতে দেখা যায়, তারা বহু উপাস্যের পতন ঘটিয়ে ইসলামের জয়গান প্রচার করছেন। আমির হামজা রোমান্টিক আখ্যান হলেও সেখানে নায়ক ইসলামের জন্যই যুদ্ধ করেন। হাতেম তাই দিনশেষে ইসলামের কথাই বর্ণনা করেন। এটা যেন সেই সময়কার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতিযোগিতা কিংবা টানাপড়েনকে সামনে আনে। পরিচয়ের রাজনীতি তখন থেকেই সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে।

লোকজ বিজ্ঞান

সেই সময়ের মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় ছিল তাবিজ ও ঝাড়ফুক। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলতেও মূলত কবিরাজি তদবিরই বুঝানো হত। তার নজিরও মেলে পুথিতে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ৪ খণ্ডে এলাজে বাঙ্গালা ও এলাজেগাও নামে দুইটি পুথি ছাপা হয়েছে। যেখানে ছন্দের মাধ্যমে অসুখ সম্পর্কে বিবরণ ও প্রতিকার নিয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া এলাজে মজনুন নামে উন্মাদ রোগ ঠিক করার উপায় বাতলে দেয়া পুথি পাওয়া যায়। পাওয়া যায় হায়জা নামা নামে কলেরার চিকিৎসা নিয়ে লেখা পুথি।

চকবাজারের কিতাবপট্টিতে সবচেয়ে বিক্রিত বইয়ের তালিকায় তাবিজের বইও ছিল। মানুষ রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য কবিরাজের ওপরই ভরসা করতেন। এজন্য মন্ত্র চিকিৎসা, ঝাড়-ফুক দেয়া, তাবিজ ও মন্ত্র চিকিৎসার বইয়েরন বাজার ছিল রমরমা। নকশে সোলাইমাানির মত বইগুলো ছিল গ্রাহকের ব্যক্তিগত চিকিৎসাপুস্তকের মতো। তবে একটা বিষয় বেশ চমকপ্রদ, চিকিৎসা শাস্ত্রের পুথিগুলোও ছন্দে রচিত।

দুর্নীতির দৌরাত্ম্য

ঢাকার একজন কবি মোহাম্মদ ফয়েজুদ্দীন বাংলা কিংবা হিজরি তেরো শতকে বর্তমান ছিলেন। তিনি এই তেরো শতকে অর্থাৎ তেরছদ্দীর দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর ‘তেরছদ্দীর পুথি’তে। পুথির উল্লেখযোগ্য বিষয় বা বয়ান হচ্ছে কলি জমানার বয়ান, মহল্লার সর্দারের এনসাফ ও মালের লালচ (বিষয় সম্পত্তির লোভ)। ঢাকায় সেকালে প্রতিটি মহল্লায় সর্দার ও পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। সর্দারির নামে মহল্লার সর্দার যে অন্যায়-অবিচার করে থাকতো, তার পরিচয় ‘সর্দারের বয়ান’-এ বর্ণিত হয়েছে।

পুথিকারদের সমাজ সচেতনতার আরেকটি চিত্র ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত মোহাম্মদ ফয়েজুদ্দীনের নাজাতুল মোছলেমীনে দেখা যায়। ঢাকায় তখন মদ্যপানের বিশেষ ব্যাপকতা। এজন্য সারাবির বয়ান-এ কবি পরকালে মাতালদের আজাবের বর্ণনা দিয়েছেন কোনো প্রকর দ্বিধাহীন বাক্যে। তিনি বলেছেন-

সারাবিকে খিচ্যা লিবে হাসর ময়দান।

উলঙ্গ পিয়াসা তুকা চক্ষু আন্ধা আর।

কলেজা ফাটিয়া যাবে মুক্ষের মাঝার।

সুলভ সমাচার পত্রিকা থেকে জানা যায়, ১৮৭৮ সালে ঢাকা শহরে ১৬১টি মদের দোকান ছিল। ফলে কবিরা যখন পুথি লিখতেন, বিশেষ করে নৈতিক পুথিতে শরাব থেকে সচেতনের প্রয়াস চালাতেন। তবে শুধু শরাবই যে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়েছে, এমন না। তামাকের বিবরণও এসেছে স্পষ্টই। কবি আবদুল আজিজ তাঁর ‘দরবেশনামা’ কাব্যে তামাক-হুঁকার বয়ানে অস্বাস্থ্যকর বা নোৱা আচরণের নিন্দা করেছেন। তিনি হুঁকা ব্যবহারে দুর্গন্ধ সৃষ্টি, একজনের থুতু অন্যের মুখে লাগা এবং অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। কিন্তু তামাকের ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানির কথা বলা হয়নি।

ব্যবসা-বাণিজ্যে যাতে কেউ প্রতারণা না করে, সেজন্য হারাম ব্যবসা পরিহার, মজুরি যথাযথভাবে প্রদান এবং ওজনের হেরফের না করতে লেখা হয়েছে ‘সারায়েতুল এছলাম’ গ্রন্থ। মিথ্যা মামলা নিষেধ করেছেন কবি মালে মোহাম্মদ তার হাল আখের জমানা পুথিতে। পুথিটি লেখা হয় ১৮৭৬ সালে। মহাম্মদ সাদেক ১৮৭৮ সালে লেখা তার গ্রন্থ বাহরল আছরার-এ মুসলমানদের বিধর্মী আচার অনুসরণের নিন্দা করেছেন। বিধর্মীদের পূজা-পার্বণে যোগদানের ব্যাপারেও নিষেধ করা হয়েছে।

সেকালে ঘুষেরও প্রচলন ছিল। শেখ ঘিনু রচিত ‘আশক জঞ্জাল’ গ্রন্থে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। আতিথেয়তা বা মেহমানদারিতে অনেকে যে বৈষম্য প্রদর্শন করে, তার বর্ণনায় ঢাকার কবি গরীবুল্লাহ্ ‘রৌসনাল মোমেনীন’ গ্রন্থে লিখেছেন-

‘খাদিমদারি করে আর খোসামোদির তরে।

কৌড়িওয়ালা লোক কিবা গাঁয়ের সরদার।

যাগার মোশুল কিবা কোন জমিদার।

চুনিয়া বাসন দেখ কাছে দেয় তায়।

জেয়াদা ছালুন দেয় তাহা সবাকায়।’

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দুর্যোগ মানুষের চিরায়ত সঙ্গী। প্রকৃতি যেন নানাভাবে মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় তার অসহায়ত্ব। পুথি সাহিত্যের কবিরা তাদের সময়ে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র আঁকতে ভুলে যাননি। ১৮৭৩ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এর বিবরণ তুলে ধরেছেন কবি আবদুর রহিম তাঁর অকালের পুথিতে। ওই সময় যাদের সাহায্য এসেছিল কবি তার বর্ণনা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রশংসাও। কবি বলেছেন,

যে সমে ইউসুফ ছিল মিসর ঈশ্বর।

অকালে পালিল লোক সপ্তম বৎসর।

তদরূপ মহারানী এই অকালেতে।

পালিলেন লোক সবে ইউসুফের মতে।

এর বাইরে ১৮৯৭ সালের সাইক্লোন বা ‘৫৯ মঘি সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন মকবুল আহমদ। গ্রন্থের নাম ‘৫৯ মঘির তুফানের বড় রঙ্গীন কবিতা’। পুথির প্রথম সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। ১৮৯৭ সালে বাংলায় ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ভূমিকম্প সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবদুল আজিজের ভূমিকম্প (১৮৯৭), কবিরুদ্দীনের ভূমিকম্পের পুথি (১৮৯৭), মহাম্মদ এব্রাহিমের ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পনামা (১৮৯৮), মনিরুদ্দীন আহমদের ভূমিকম্পের মর্ম ও হাল (১৮৯৮) এবং কুতুবউদ্দীন সরকারের ভূমিকম্প রচনা (১৮৯৯)।

১৮৭৫ সালে যে তুফান হয়েছিল, তার বর্ণনাও আবদুল গফুর তার লেখা বীরবল চানভানুর পুথিতে তুলে ধরেছেন। এখানে সাধারণ মানুষের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে পথিকার বয়ানের শেষে লিখেছেন-

‘বিধাতার লীলা কেবা বুঝিবারে পারে।

কাহাকে রাখএ সুখে কাকে তিলে মারে।’

এভাবে পুথিগুলো কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের দলিল হয়ে থাকেনি। হয়ে উঠেছে সেই সময়কার মানুষের দিনকাল ও জীবনও।

শ্রম ও শিক্ষা

সে সময় মানুষ কায়িক শ্রমের ওপরিই নির্ভর করতো বেশি। সাধারণ পেশার মধ্যে ছিল জেলে, মাঝি, কৃষক ও তাঁতী। কায়িক শ্রমকে পেছনে থেকে উৎসাহিত করতেন পুথিকাররা। আর এজন্য হালাল রুজি বা শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে লেখা মুসলমানি পুথিতে দেখা যায়। একজন শায়ের বা কবি হালাল পেশার তালিকা প্রদান করতে গিয়ে বিভিন্ন নবীর পেশা বা জীবিকার কথা উল্লেখ করেছেন। একে একে বিভিন্ন নবীর পেশা বা জীবিকার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন-

‘পহেলাতে বুনাইল আদমে কাপড়।

হালচাষ করে রুজি খাইল অপর

সোলেমানে বুনাইল টুকরি-চাটাই।

দাউদে লোহার কাম করিলেক ভাই।

এব্রাহিম-এছমাইলে করে রাজকাম।

বকরী চরায় যিনি নবীর এমাম।

কবির দাবি, হযরত ইব্রাহীম (আ) খতনা ও হাজামতের কাজ করছেন। হযরত আইয়ুব (আ) ও হযরত লুত (আ) কৃষিকাজ করেছেন। হযরত ইদ্রিস (আ) করেছেন দর্জির কাজ। দাবির সত্যাসত্য যা-ই হোক, কবির উদ্দেশ্য যে সৎ; তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এদিকে কবি সলিমদ্দীন তাঁর ‘হেদায়েতল মুত্তাকিন’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, নবীগণ বিভিন্ন পেশা মানুষের জন্য হালাল করে দিয়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি জনাব আলী ১৮৭০ সালে লেখা ‘আখলাকল আওলিয়া’ গ্রন্থে বলেছেন, হালাল রোজগার যে করতে না পারে, তার জন্য বিয়ে নিষিদ্ধ।

পুথির অন্যতম বৈশিষ্ট্য উপদেশ প্রদান। শ্রমের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি শিক্ষার মর্যাদা নিয়ে স্পষ্ট ছিলেন পুথিকাররা। আসলে মুসলমানি পুথির একটি বিশেষ শাখাই সামাজিক আচার-বিচার, বিধি-নিষেধ এবং অনুশাসন বিষয়ক উপদেশমূলক গ্রন্থ। অনেক কবিই ‘নছিয়তনামা’ শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সৈয়দ জানের নছিহতনামা গ্রন্থে শেখ সাদী প্রসঙ্গে দুটি বয়ান ছাড়াও একটি বয়ান রাখা হয়েছে। আর তা হলো ‘এলেমের বয়ান’। কবি এলেম শিক্ষা বিষয়ে বলেন, ‘এলেম দিলেন বাগ মেহনত করিয়া। এবে লায়েক হইলু পড়িয়া লেখিয়া।’

ঢাকার কবি গরীবুল্লাহ ‘রৌসনল মোমেনীন’ (১৮৬৭) গ্রন্থে ‘এলেমের বয়ান’ লিখেছেন। তুলে ধরেছেন জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। তার দাবি, এলেম যে পড়বে, সে আখেরাতে সফলতা পাবে। তিনি বেহেশতে যাবেন ও মুক্তি পাবেন। বিদ্যাশিক্ষার্থী বা ‘তালেবে এলেমের তারিফের বয়ান’ শীর্ষক একটি বয়ানে কবি গরীবুল্লাহ বিত্তবানদের পুত্র বিদ্যাশিক্ষার্থীরা ঢাকা শহরে এসে বিভিন্ন ব্যক্তির গৃহে কিভাবে জায়গির থেকে পড়াশোনা করতো, তার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

মুসলমানি পুথির আরেক কবি আহম্মদ আলী তাঁর ‘ফরকায় আরবাইন’ গ্রন্থে বিদ্যাশিক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্মান করার কথাও মোহাম্মদ মনিরুদ্দীন তাঁর ‘হুজ্জতে সালেহীন’ গ্রন্থে লিখেছেন। অনেকেই অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাচর্চা করেন। স্কুলেও কেউ কেউ বিদ্যালাভ করেছেন সেই সময়।

নারী প্রসঙ্গ

পুথি সাহিত্যে শিক্ষার পক্ষে জোর দেয়া হলেও নারীশিক্ষা বিষয়ক বিশেষ কোনো উক্তি পাওয়া যায় না। তার কারণ সম্ভবত অবরোধ প্রথা। আপন স্ত্রীকে যথাযথ পর্দা-পুশিদার মধ্যে রাখার কথা বেশ কয়েকজন কবি বিভিন্ন বয়ানে বলেছেন। কবি আবদুল গফুর লিখেছেন জওয়াহেরেল ফেকাহ, আহমদ হেসাবুদ্দীনের খোলাছাতোন নাছিহত, জমিরুদ্দীনের নছিহাতল এনসান এবং ফছিদ্দীনের মেছবাাহল এসলামে উঠে এসেছে নারীকে পর্দায় রাখার প্রসঙ্গ।

ঘরের বাইরে মহিলাদের যথেচ্ছ বিচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন অনেক কবি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীজাতির প্রতি কটুবাক্যও প্রয়োগ করা হয়েছে। অনেক কবিই অবশ্য প্রশংসা করেছেন। কোনো কোনো কবি নারীদের পর্দা-পুশিদায় রাখার কারণ নির্দেশ করেছেন যে, প্রায় বাড়িতেই দরজা, পর্দা ইত্যাদি নেই। কবি আহমদ আলী তার ফেরকায়ে আরবাইন পুথিতে বলেছেন, বেশরম ও বেপর্দা নারী দোজখে যাবে। কবি মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী পরকালে কী শাস্তি পাবে, তাও বয়ান করেছেন। দাম্পত্য জীবন যাতে সুখের হয়, সেজন্য কন্যার মাতা উপদেশ দেয়া হয়েছে। স্বরূপ রূপসী, ফেরকায়ে আরবাঈনে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। মুসলিম রমণীরা যাতে কপালে টিপ বা সিন্দুর ব্যাবহার না করে, সেই বিষয়ে হুঁশিয়ার করে মালে মোহাম্মদ তার জাম্বিয়াজন নেসা পুথিতে লিখেছেন- ‘এসব শিন্দিবে যদি মোমিনের আওরত/ কেয়ামতে দিতে ভারে আগুনের বিদ্রত।

বিকল্প প্রসাধন প্রক্রিয়ায় ভেলগিলা মেখে হরিদ্রা ও সোন্দা দিয়ে গোসল করে কাঁকই দিয়ে কেশ বিন্যাস করার উপদেশ দিয়ে কবি মালে মোহাম্মদ বলেছেন- ‘হামেশা খতম নদীলে থাকিবে পেয়ার’। কবি বারো শ্রেণীর পুরুষের তালিকা দিয়েছেন, যারা কৃতকর্মের জন্য দোজখে যাবে। পক্ষান্তরে ১০ প্রকার নারী দোজখে যাবে। কবি আবদুর রহমান স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহারের কথা বলেছেন তার লেখা নছিহাতুল বাহার গ্রন্থে। তিনি বলেছেন-

‘যদি নাহি শিখে তবে বুঝাইতে হবে,

মারপিট করিলেও যদি না মানিবে।

ভাল না হইলে নারী দুর্জন,

তালাক দিয়া নারীকে কর বর্জন।

কবি ফসিউদ্দীন তাঁর ‘মেছবাহল ইছলাম’ গ্রন্থে ‘বিবিদের হক আদায় করার বয়ান’ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবাদতুল্লাহ রচিত ‘শুজউজাল বিবির পুথি’তে হানিফার পঞ্চবিবির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবি মালে মোহাম্মদ ‘সেরাতল মোমেনীন’ গ্রন্থে বিয়ের আচার-আচরণ এবং উচিত-অনুচিত কর্তব্যের কথা বিস্তারিত লিখেছেন কয়েকটি বয়ানে। সেখানে এনেছেন নিকাহের বয়ান, তাম অলিমার বয়ান, বেটার উপর টেকা লওয়া, মহরের ফজিলত ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

আদব

আদব-লোহাজ-তবিয়তেই সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ। কবি আলাউলের তোহফায় মুসলিম আচরণ বিধির উল্লেখ আছে। অন্যত্র তেমন কিছু মেলে না। পিতামাতা, পির ও গুরুজনদের কদমবুসি করা, মান্য ও গুরুজনদের চোখে চোখ রেখে কথা না বলা, গুরুজনদের সুমুখ থেকে উঠে আসতে পিছু হঠে আসা, লাঠি হাতে বা জুতো পায়ে গুরুজনদের সামনে না যাওয়া, তাদের সামনে তামাক না খাওয়া, উচ্চাসনে বা সুমুখ সারিতে না বসা, বাম হাত দেয়া-নেয়া না করা, গুরুজন কিংবা মান্যজনকে কিছু দিতে বা তার থেকে কিছু নিতে হলে জোড়হাতে নতশিরে দেয়া-নেয়া করা, তাদের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বা রূঢ় কষ্ঠে কথা না বলা, পথে তাদের আগে না চলা, মজলিশে বা ঘরে মান্যজনের নেতৃত্বে একসঙ্গে খাওয়া শুরু ও শেষ করা, মান্যজনের দেহের স্পর্শ বঁচিয়ে চলা, বৈঠকে বা সারিতে বা মজলিশে দুজনের মধ্যদিয়ে চলতে হলে দুই বাহু প্রসারিত করে দেহ বাকিয়ে চলা, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম ধরে না ডাকা, বয়স্ক কনিষ্ঠদেরও সন্তানের নাম করে ‘অমুকের বাপ বা মা’ বলে ডাকা, বাসনে অল্প অল্প করে খাদ্যবস্তু নিয়ে ছোট ছোট গ্রাসে খাওয়া এবং ঠোঁট বন্ধ করে চিবানো, পা দেখিয়ে বা ছড়িয়ে না বসা, মান্য ও বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ করা প্রভৃতি ছিল সার্বক্ষণিক সাধারণ আদব-কায়দার অঙ্গ। গায়ে অধিকাংশ লোক ছিল দরিদ্র ও অশিক্ষিত, তাই এসব অমান্য করবার মতো উদ্ধত দ্রোহী ছিল বিরল।

বিদেশী বা বিধর্মীদের মতো পোশাক পরিধানের নিন্দা করেছেন মহাম্মদ সাদেক তাঁর ‘বাহরুল আছরার’ (১৮৭৮) গ্রন্থে। কোছা আর কাছা দিয়া সরু ধুতি পরা বুট জুতা কামিজ ও কোট ও জাকিট। পুথিতে আমরা লক্ষ করি, বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবিগণ আন্তবাক্য বা সুভাষিত বাক্য ব্যবহার করেছেন। আমরা ওপরে বিভিন্ন কবি বা শায়েরের যে উদ্ধৃতি তুলে ধরলাম, তাতে দেখা যায়, তাঁরা যথেষ্ট সমাজ সচেতন ছিলেন। তারা সমাজের বিভিন্ন অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করে নানা রকম উপদেশ দিয়েছেন। মুসলিমসমাজ বিদ্যা ও ধন-মান যোগে বিবর্তন বা পরিবর্তনশীল ছিল। এ-সূত্রে স্মর্তব্য-‘গত বছর জোলা ছিলাম, এবার শেখ হয়েছি, ফসল ভালো হলে আগামী বছর সৈয়দ হব।’

অতএব সমাজে বৈষম্য ছিল ধনী-নির্ধনে, আশরাফে-আতরাফে। এবং সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পদ, বৃত্তি ও বংশভেদে কেউ ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয়, কেউ-বা শ্ৰদ্ধেয়-সম্মানিত ছিল। তবু মুসলিম-সমাজে হিন্দুর মতো জন্মসূত্রে জাতে-বর্ণে ঘৃণ্য-সম্মানিত হত না। মুখ্যত ধনই ছিল মানের মাপকাঠি। কাঞ্চনে অর্জিত কৌলীন্য কেউ ঠেকাতে বা অস্বীকার করতে পারত না।

মুসলিম-সমাজেও কোনো কোনো বৃত্তি-বেসাত ঘৃণ্য ছিল। সে-যুগেও আভিজাত্যের উৎস ছিল তিনটে-ধন, বিদ্যা ও পদ। সমকালে তো বটেই ধন-বিদ্যা-পদধারীর বিচ্যুত বংশধরগণ অতীত-স্মৃতির পুঁজি নিয়েও কয়েক পুরুষ ধরে এমনকি চিরকাল সেই আভিজাত্য-গৌরব-গৰ্ব সামাজিক-বৈবাহিক জীবনে সুফলপ্ৰসূ রাখত। এরাই এবং মোল্লা-পুরুত-কায়স্থ-গোমস্তা-মুৎসুদি ও ছোট বেনেরাই ছিল মধ্যযুগের সেই শাহ-সামন্তশাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সামন্ত প্রশাসকদের পরেই নিরক্ষার সমাজে ছিল এদের দাপট। এরাই ছিল গ্ৰাম্যসমাজে প্রধান। তবে রাজতন্ত্রের যুগে রাজনীতি দরবার-বহির্ভূত ছিল না বলেই এদের কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির এরাই ছিল ধারক ও বাহক। সে-যুগে সমাজ-সংস্কৃতি ছিল স্থাণু ও স্থায়ী আচার ও অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত। কেননা, নতুন ভাব-চিন্তা-চেতনা কিংবা আচার অশিক্ষা-আচ্ছন্ন দুৰ্গম গ্রামীণসমাজে সহজে পৌঁছত না।

সামাজিক আচার

নবজাতককে, খৎনায় কিংবা কানফোড়নে ছেলেমেয়েকে, বিবাহে নব দম্পতিকে ও নতুন কুটুম্বকে নজর, শিকলি ও উপহার দেওয়া ছিল রেওয়াজ। নাপিত-ধোপামোল্লা-মুয়াজ্জিন-ওস্তাদ-ভৃত্যু-গােলাম-বাদী প্রভৃত্ত্বিও এসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বকশিশ পেত। সমাজে নাপিতের ভূমিকা ছিল বহু ও বিচিত্র। এরা প্রতিঘরের পরিজনই যেন ছিল। উৎসবে-অনুষ্ঠানে তারা ছিল অপরিহার্য। ধনী ও অভিজাতদের দু-দশ ঘর গোলাম-বাঁদী থাকত।

সাধারণের ঘরবাড়ি হত মাটির ও বাঁশের। গরিবের দোচালা, সাধারণের চৌচালা এবং উচ্চমাধ্যবিত্তের আটচালা ঘরও থাকত। গরিবের ঘর-কুটির, মধ্যবিত্তের বাড়ি-ভবন, ধনীর অট্টালিকা, রাজার প্রাসাদ-মহল। বাড়ি হত সাধারণত চক-মিলানো। চট্টগ্রামের মুসলমানেরা ঘরের প্রবেশকক্ষকে ‘হাতিনা’, মধ্যকক্ষকে ‘পিঁড়া’ ও পেছনের শেষ কক্ষকে ‘আওলা’ বলে। পিঁড়া’র উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও মেলে।

গাঁয়ের মানুষের একবা একাধিক ‘মাহালত’ বা সমাজ থাকত। একজন প্ৰধান সমাজপতি, সর্দার বা মাতব্বরের নেতৃত্বে প্রতি গোষ্ঠী-নেতার সহযোগে সামাজিক, পাবণিক, আনুষ্ঠানিক কাজ এবং মৃতের সৎকারাদি, জেয়াফত-বিবাহাদি ও দ্বন্দ্ব-বিবাদাদির সালিশ-ইনসাফা-মীমাংসা হত। সব মিলিয়ে জীবন ছিল বহুমাত্রিক।

শেষের আগে…

বাঙালি মুসলমানের ব্যপ্তি ছিল আসাম থেকে ওড়িশা পর্যন্ত। আর কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছে হাজার হাজার পুথি। সাধারণত পুথি সাহিত্যকে উপেক্ষা করার প্রবণতা রয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে, সেটা পুথির ভাষার কারণে। কিন্তু পুথির ভাষা যদি স্থানীয় মানুষের কাছে দুর্বোধ্যই হতো, তাহলে এত জনপ্রিয়তা পেল কিভাবে- সে প্রশ্নের জবাব থাকে না। আসলে পুথির ভাষা বোধ্য ছিল বলেই গ্রামে গ্রামে রাত জেগে বসেছে পুথির আসর। বোধ্য ছিল বলেই মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে পুথি পাঠকে সওয়াবের কাজ বলে বিবেচনা করেছে মানুষ, বছরের পর বছর।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি মুসলমানের পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ তারা ইংরেজি শিখতে পারেনি। ইংরেজি না শেখার কারণে তারা প্রতিনিধিত্ব হারিয়েছে। কথাটা আংশিক সত্য। কেবল ইংরেজি না, ফোর্ট উইলিয়ামের চৌকাঠে যে সাধু বাংলার নির্মাণ ঘটলো, সেটাও এখানকার মুসলমানের কাছে ইংরেজির চেয়ে কম দূরবর্তী ভাষা ছিল না। পূর্ববঙ্গের মানুষরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পুথির ভাষার আবহে বেড়ে উঠেছে, তাদের কাছে ফোর্ট উইলিয়ামের সংস্কৃতবহুল বাংলা রপ্ত করার নির্দেশনা ইংরেজি শিক্ষার মতোই শ্রমসাপেক্ষ ছিল। এজন্যই তাদের ঔপনিবেশীয় বাংলায় রচিত সাহিত্যের দুনিয়াায় প্রবেশ করতে সময় লেগেছে।

সংস্কৃত বহুল সাধু বাংলায় বাঙালি মুসলমানের রচনা কম নেই। তারপরও বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি খুঁজে বের করতে হলে অবশ্যই পা রাখতে হবে পুথির দুনিয়ায়। বাংলায় মুসলমানের যে বেড়ে উঠা, তার স্বাক্ষর হিসেবে গড়ে উঠেছে একেকটা পুথি। যেন সারা মধ্য যুগ ধরে বিচ্ছিন্ন নক্ষত্রের মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে একেকটা পুথি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. পুথি সাহিত্যের ইতিহাস, আবুল কাসিম মুহাম্মাাদ আদমুদ্দীন, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯

২. মুসলমানি ছাপা-পুথির বিবরণ, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, মধ্যমা, ২০১৮

৩. The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal (1855 AD), Dr. Qazi Abdul Mannan, University of Dacca, 1966

৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ২০০৪

৫. বিচিত চিন্তা, আহমদ শরীফ, আগামী প্রকাশনি, ২০১১

৬. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭

৭. বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ